猫同士の感染がもっとも多いとされています。特に皮膚糸状菌が感染した毛との接触により移るケースが多いため、野良猫や多頭飼育、子犬や子猫が多く集まる場所、高齢の犬や猫などで注意が必要です。

また、皮膚糸状菌に感染した毛は生命力が強く、自宅の中で1年以上生き残ったという報告があります。

カビとの接触後に症状が発生しますが、ゆっくりと皮膚病が進行することもあり、判断が難しい病気と言えます。

ヒトにも感染してかゆみや皮膚炎を生じることがあります。ヒトでは、リング状の赤い発疹ができるのが特徴です。

症状

円形の脱毛と皮膚炎

顔の周りや耳、四肢などに10円ハゲのような円型の脱毛がみられます。脱毛が目立つのは、皮膚糸状菌が毛に感染するためです。赤くなる症状も典型的で、赤くなる部分が広がってくるとフケが出たりかさぶたができたりします。

かゆみの程度はマチマチ

かゆみが出る場合もありますが、我慢できないほどの強いかゆみが出ることはまれです。

重症化しやすい犬種

ヨークシャー・テリア、ペキニーズ、ジャックラッセル・テリアなど

診断方法

✔︎チェック

カビは目に見えないため、動物病院での診断が必要です。特徴的な円形脱毛や皮膚炎ができてしまうなど、心配な時はお早めにご来院ください。

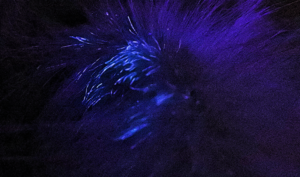

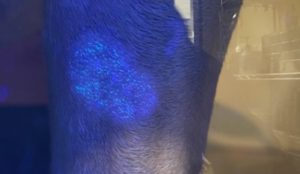

ウッド灯検査

ウッド灯とよばれる検査機器で、特殊な波長の光を当てると、カビが感染した毛が蛍光色に光ります。ただ、このウッド灯で判断できる確率は50%程度のため、完全な検査とは言えません。感染していても、毛が光らない場合があるからです。

毛検査

感染した毛を顕微鏡で確認すると、診断できる確率が高まります。特殊な溶解液で毛を溶かすと、毛の中心部に感染しているカビを見ることができます。

写真中央のツブツブがカビの胞子

血液検査

血液検査を行い、感染を起こしやすくする様な病気が隠れていないかを確認します。

その他

検査結果が分かるまでに時間がかかりますが、真菌培養検査やPCR検査でカビを検出することもあります。

治療方法

治療方法は、大きく分けて以下の方法があります。

全身療法

抗真菌薬の内服により、感染したカビを倒す治療が中心となります。抗真菌薬は、肝臓に負担をかけるケースもあります。そのため、定期的に血液検査を行い、適切にお薬を使用します。

外用療法

抗真菌薬を含むぬり薬や薬用シャンプーで、補助的に治療を行います。内服薬と同様、肝障害に注意が必要な薬もあります。

ワンポイント

ぬり薬やローションの場合、つけた後すぐに舐めとってしまうと効果はありません。犬の場合、散歩の前など意識がそれる時にぬると効果的です。

猫の場合は、薬が残らない様な液体のぬり薬がオススメです。クリームなどは違和感を感じやすいケースが多いです。どうしても舐めてしまう場合は、時間を決めてエリザベスカラーなどを利用するのも効果的です。カラーを外す時に薬も拭き取りましょう。

毛刈り

カビが感染した毛からさらに皮膚病が広がるため、患部の毛刈りも有効です。ただし、カットで傷ついた部分からカビが感染する危険性があり、刈り落とした毛は適切に処理しなければ、感染を広げる可能性があります。

症例により毛刈りが適切かどうかなども、当院の獣医師と相談して頂けます。

ワンポイント

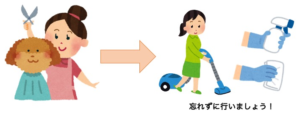

毛刈りをする場合は、必ず毛やフケをしっかりと掃除しましょう。これを残してしまうと、再感染のリスクが高まります。

上記にも書きましたが、毛やフケに感染した糸状菌は自然界で1年以上生き残っていた報告もあるため、しっかりと掃除しましょう。

生活環境の清浄化

皮膚糸状菌症は感染力がとても強いため、生活環境中の抜け毛は徹底的に除去しなければなりません。治療中は毎日掃除機をかけ、治療後は、毛が大量に付着した寝具やカーペットも廃棄するのがオススメです。

さらに、カビの感染を拡大しないために、治療が完了するまで他の動物やヒトとの接触をできるだけ避けて、移動も最低限にすることが重要です。加えて、週2回ほど次亜塩素酸ナトリウムなどで消毒するのも有効です。皮膚糸状菌症のカビは、アルコール消毒が無効のため要注意と覚えておきましょう。

ワンポイント

エアコンや空気清浄機などのフィルター類や、忘れがちな掃除機のフィルターも時々掃除して下さい。

ワンポイント

塩素系の消毒が最も有効と言われていますが、その使い方も大切です。

フケや毛などに触れると、塩素の殺菌力が落ちてしまいます。その場合は、クイックルワイパーなどで一度簡単に清掃してから消毒しましょう。